- Telefon und 24h-Notdienst: +49 (0) 42 82 – 59 46 34 0

- mail@hanseklinik.com

- Mo. bis Fr.: 08:00 - 18:00 Uhr | Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr | Bitte beachten Sie unsere gesonderten Besuchszeiten.

© Hanseklinik für Pferde

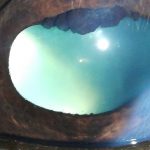

Dr. Stephan Leser und Dr. Sara Jones führen eine Vitrektomie (Glaskörperoperation) beim Pferd durch.

Augenheilkunde

Die Augenheilkunde beim Pferd ist eines der Spezialgebiete der Hanseklinik für Pferde. Dr. Stephan Leser ist leitender Arzt und ein anerkannter Spezialist auf diesem Gebiet. Er führt zusammen mit Dr. Kirstin Brandt durchschnittlich rund 1.000 Operationen pro Jahr sowohl in unserer Klinik als auch bei internationalen Partnerkliniken durch. Jeder Eingriff erfolgt minimalinvasiv und mit modernstem Equipment.

Die minimalinvasiven Eingriffe verhelfen den Patienten zu einer schnelleren Genesung bei weniger Schmerzen. Je nach Operationsaufwand und Pferd können einzelne Behandlungen lokal anästhesiert und ohne Vollnarkose stehend erfolgen.

Im Bereich der Augenheilkunde bieten wir unter anderem folgende Leistungen an:

Im Bereich der Augenheilkunde bieten wir unter anderem folgende Leistungen an:

Bei der Vitrektomie wird der Glaskörper unter sterilen Bedingungen zerkleinert, abgesaugt und gespült. Dazu nutzt man zwei verschiedene Zugänge (double port-Technik). Mithilfe eines gleichzeitig schneidenden und absaugenden Messers (Vitrektom) sowie eines Spültrokars werden so Entzündungsprodukte und Teile des Glaskörpers entfernt und gleichzeitig der Glaskörperraum mit einer balancierten Salzlösung aufgefüllt. Die Zugänge werden anschließend wieder verschlossen. Der Eingriff erfolgt immer in Vollnarkose nach Vorbehandlung des betroffenen Auges. Die Pferde sind postoperativ noch einige Tage unter stationärer Betreuung. Die häufigste Indikation für die Vitrektomie ist die equine rezidivierende Uveitis, die periodische Augenentzündung.

Der NDR hat eine Vitrektomie in der Hanseklinik begleitet und in folgendem Beitrag zusammengefasst:

Eine mature Katarakt, also die vollständige Eintrübung der Linse, auch als grauer Star bezeichnet, kann zu deutlicher Beeinträchtigung des Sehens oder zur vollständigen Blindheit führen. Eine Katarakt kann angeboren oder erworben sein. Bei der Phakoemulsifikation wird das Innere der Linse mittels Ultraschallwellen zerkleinert und entfernt. Teile der äußeren Linsenkapsel bleiben erhalten. Vorher wird im Rahmen einer Augenuntersuchung inkl. Ultraschalluntersuchung geprüft, ob eine Phakoemulsifikation sinnvoll ist

Ein Hornhautulcus kann je nach Schweregrad und vorangegangener Therapie konservativ oder chirurgisch behandelt werden. Bei tiefen, großflächigen und/oder infizierten Hornhautulcera ist eine chirurgische Versorgung mittels Keratektomie (Abtragen erkrankter Hornhaut) und Bindehautplastik angezeigt. Hierzu wird ein Teil der Konjunktiva (Bindehaut) präpariert und in die Hornhaut eingenäht. Der erkrankte Bereich wird so stabilisiert und kann durch die in der Konjunktiva enthaltenen Gefäße schneller abheilen. Die Pferde benötigen einige Zeit intensive lokale Nachbehandlung und werden häufig mit einem Subpalpebralkatheter (Lidkatheter) versorgt, um die Manipulation am Auge zu minimieren und eine optimale Applikation zu ermöglichen.

Eine Hornhautverletzung wird in der Regel durch ein Trauma verursacht und kann eine schwerwiegende Bedrohung der Sehfähigkeit sowie des Augapfels darstellen. Eine sehr tiefe Verletzung ist ein absoluter Notfall und erfordert die schnellstmögliche Versorgung. Abhängig davon, welche Strukturen des Auges mit beteiligt sind, kann eine chirurgische Versorgung durch eine Hornhautnaht mit oder ohne Bindehautplastik vorgenommen werden.

Die Hornhaut ist täglich einer Vielzahl von Erregern ausgesetzt. Kommt es durch Verletzungen oder immunologische Vorgänge zur Störung der Barrierefunktion von Tränenfilm und Hornhaut, kann es zu einer Hornhautinfektion durch Bakterien oder Pilze kommen. Je nach Ausprägung kann eine intensive, medikamentöse oder eine chirurgische Behandlung erforderlich sein. Bei tiefen Hornhautinfektionen kommt es häufig zum Gewebeuntergang und Entstehung eines Ulcus. Das infizierte Gewebe muss gründlich entfernt werden und die betroffene Hornhaut wird meist mit einer Bindehautplastik versorgt. Besonders die pilzbedingten Hornhautinfektionen (Keratomykosen) nehmen zu und sind häufig schwer zu therapieren. Ein möglichst frühes Eingreifen ist wichtig für die bestmögliche Prognose.

Der grüne Star, Glaukom, ist eine schmerzhafte Erkrankung und tritt beim Pferd selten als Spätfolge bei periodischer Augenentzündung (equine rezidivierende Uveitis, ERU), nach Trauma oder bei Tumoren im Auge auf. Das Glaukom zeichnet sich durch eine krankhafte Erhöhung des Augeninnendrucks aus. In der Regel kann das durch den Ziliarkörper produzierte Kammerwasser nur teilweise und zu langsam abfließen. Dadurch treten Symptome wie Hornhauttrübung (Ödem), Vergrößerung des Augapfels und schlussendlich Erblindung auf. Die Lasercyclophotokoagulation reduziert die Kammerwasserproduktion, indem mittels Laserenergie der im Augeninneren liegende Ziliarkörper teilweise verödet wird. Dies kann zur Senkung des Augeninnendrucks führen. Der Eingriff ist am stehend-sedierten Pferd unter Lokalanästhesie sowie in Vollnarkose möglich.

Eine Entzündung der Hornhaut, Keratitis, ist häufig ein wiederkehrendes Krankheitsbild und kann bei einigen Patienten nur unzureichend durch eine lokale Therapie beherrscht werden. Bei der Keratektomie, dem Abtragen chronisch erkrankten Hornhautgewebes, wird ein Teil der Hornhaut mit speziellen Instrumenten abgehoben und entfernt. So können lokale Antigene, die immer wieder zu einer Entzündung führen können, entfernt werden. Je nach Ausprägung und Lage der Keratitis kann eine recht große Wundfläche entstehen, deren Heilung teilweise mehrere Wochen in Anspruch nimmt. Bei komplikationslosem Verlauf erzielt man ein reizfreies Auge und gute Sehfähigkeit für den Patienten.

Bei der Parazentese wird mithilfe einer sehr feinen Kanüle die vordere Augenkammer punktiert. Eine kleine Menge Kammerwasser kann so entnommen und labordiagnostisch untersucht werden. Hier steht vor allem die Untersuchung auf Leptospiren zur Abklärung einer leptospiren-assoziierten inneren Augenentzündung (equine rezidivierende Uveitis, ERU) im Vordergrund. Mittels Parazentese können auch verschiedene Medikamente in kleinen Mengen in der vorderen Augenkammer platziert werden. Die Parazentese ist in Vollnarkose sowie am stehend-sedierten Pferd unter Lokalanästhesie möglich.

Fast 10 % aller Pferde weltweit erkranken an der sogenannten Equinen rezidivierenden Uveitis oder umgangssprachlich auch periodische Augenentzündung genannt. Die Equine rezidivierende Uveitis (ERU) ist eine Erkrankung, die durch wiederkehrende Entzündungen des inneren Auges zu fortschreitenden Schädigungen bis hin zur Erblindung und sogar zum Verlust des Auges führen kann.

Mit jedem Entzündungsschub werden die Strukturen im Augeninneren weiter verletzt und die damit einhergehenden Schmerzen steigen rapide an. Wenn die ERU nicht rechtzeitig bemerkt und behandelt wird, führt sie fast immer zur Erblindung des Pferdes und im schlimmsten Fall muss das betroffene Auge chirurgisch entfernt werden.

Ursachen einer periodischen Augenentzündung

Die ERU kann verschiedene Ursachen haben. Forschungen haben jedoch gezeigt, dass die sogenannten Leptospieren – Bakterien, die in jedem Stall zu finden sind – hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Leptospieren gelangen besonders durch Nagetier-Urin in stehende Gewässer, ins Futter oder die Einstreu der Pferde. Gelangen diese Bakterien in den Körper des Pferdes, so werden sie normalerweise durch das Immunsystem abgewehrt und stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar.

Kann das Immunsystem diese Bakterien jedoch nicht unschädlich machen, kommt es in manchen Fällen dazu, dass die Bakterien das Innere des Auges erreichen und sich im Glaskörper niederlassen. Die Bakterien infizieren den Glaskörper und es bilden sich Entzündungsprodukte, die dort nicht mehr abtransportiert werden können.

Bei 25 bis 30 % aller an einer ERU erkrankten Pferde sind beide Augen betroffen.

Eine ERU ist nicht von Pferd zu Pferd übertragbar und stellt somit keine Gefahr für benachbarte Pferde dar.

Symptome der Equine rezidivierende Uveitis – ERU

Spielt sich die Entzündung im Bereich des hinteren Augenabschnittes ab, sind die Symptome für den Besitzer äußerlich kaum ersichtlich. Viele Besitzer berichten nach Diagnosestellung über schon länger andauernde Leistungsinsuffizienzen, Schreckhaftigkeit und Wesensänderung. Wenn die Entzündung sich im Bereich der vorderen Strukturen des Auges abspielt, sind die Schmerzen für den Besitzer deutlich sichtbar. Die Pferde zeigen Lidkneifen, haben vermehrten Tränenfluss und sind lichtempfindlich. Bei genauerer Untersuchung des betroffenen Auges ist oft eine getrübte Hornhaut und eine verengte Pupille zu erkennen.

Durch wiederkehrende Entzündungsschübe nehmen die inneren Strukturen des betroffenen Auges zusehends mehr Schaden. Die Linse trübt durch immer mehr anhaftende Entzündungsprodukte und Verklebungen der Iris mit der Linsenvorderfläche weiter ein. Es kann zu einem Katarakt (Grauer Star) kommen. Der Augeninnendruck sinkt und der Augapfel schrumpft. Im Endstadium kommt es zur vollständigen Ablösung der Netzhaut und somit zur Erblindung des erkrankten Pferdes.

Behandlung der periodischen Augenentzündung

Als wirkungsvolle Methode zur Behandlung der ERU führte Prof. H. Gerhards 1991 die Vitrektomie ein. Bei der Vitrektomie wird durch eine intraokulare Operation der infizierte Glaskörper samt Bakterien, Entzündungsprodukten und Trübungen aus dem Glaskörperraum entfernt. Der Glaskörperraum wird gleichzeitig ohne Druckverlust mit einer dem Kammerwasser ähnlichen Flüssigkeit aufgefüllt.

Diese Behandlung wird in der Hanseklinik für Pferde über 1.000 Mal im Jahr durchgeführt und zählt für den Leiter der Ophthalmologie, Dr. Stephan Leser und sein Team, zur absoluten Routine.

Ein Pferd, das an einer ERU leidet, kann nicht von alleine wieder genesen. Dank der minimalinvasiven Vitrektomie kann jedoch eine Wiedererkrankungsfreiheit von mehr als 97 % erreicht werden. Das Pferd kann direkt im Anschluss wieder sehen und leidet keine Schmerzen mehr.

Verschiedene Tumoren können im Bereich der Lider, der Bindehäute oder am und im Auge selbst auftreten. Die Verwendung eines CO2-Lasers zur Entfernung von Tumoren ist eine blutungsarme Methode und kann das Risiko von Rezidiven durch Verödung des Wundbetts reduzieren. Wenn Umfangsvermehrungen bemerkt werden, verbessert schnelles Handeln häufig die Prognose. Die Tumorresektion mittels Laser kann je nach Fall auch mit weiteren lokalen Therapien kombiniert werden.

Eine hintere Synechie, eine krankhafte Verbindung zwischen Iris und Vorderfläche der Linse, entsteht meist bei einer akuten Uveitis. Diese geht häufig mit einem starken Pupillenkrampf einher, der zusammen mit der inneren Augenentzündung zum Anhaften der Iris an der Linsenkapsel und einer dauerhaften Verbindung führt. Durch eine hintere Synechie kann die Pupille unrund und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Dies kann zur Einschränkung des Visus führen. Für eine Synechiolyse wird die vordere Augenkammer punktiert und die Synechie mit Hyaluronsäure unterspritzt. Mit sehr feinen Instrumenten wird anschließend die Iris angehoben und von der Linsenkapsel abgelöst.

Lidverletzungen sind bei Pferden häufig und sollten in jedem Fall tierärztlich versorgt werden, denn ein adäquater Lidschluss ist für eine ungestörte Hornhautfunktion notwendig. Lidverletzungen können häufig am stehend-sedierten Pferd versorgt werden. Eine genaue Untersuchung der umliegenden Strukturen ist vor allem bei Traumata wichtig und kann auch eine röntgenologische und ultrasonografische Untersuchung umfassen.

Verschiedene Erkrankungen, wie etwa Tumoren an den Lidern oder umfangreiche Verletzungen mit Gewebeverlust, können zum Verlust des Lidrandes führen und einen adäquaten Lidschluss verhindern. Da ein vollständiger Lidschluss für die Funktion des Auges essenziell ist, muss eine stufenlose Wiederherstellung erfolgen. Die Rekonstruktion des Lidrandes wird je nach Fall durch verschiedene chirurgische Techniken umgesetzt und kann unter anderem Verschiebeplastiken, skin graft- Techniken oder Laserchirurgie umfassen.

Die Entfernung des Auges, Bulbusexstirpation, kann unter anderem bei schmerzhaften, blinden Augen oder schweren Erkrankungen des inneren Auges wie etwa Tumoren angezeigt sein. In den meisten Fällen ist der Eingriff am stehend-sedierten Pferd unter Lokal- und Leitungsanästhesie möglich. Nach der Entfernung des Auges werden die Lidränder adaptiert, die Haut sinkt nach und nach in die Augenhöhle ein. Die Pferde erhalten zunächst einen Kopfverband und können nach kurzem Klinikaufenthalt entlassen werden.

Erkrankungen der vorderen Augenkammer werden bei Pferden häufig gesehen und können verschiedene Ursachen haben, wie etwa traumatisch, entzündlich oder tumorös. Bei Entzündungen oder Infektionen können Injektionen in die vordere Augenkammer vorgenommen werden (intracamerale Injektion). Diese lassen sich in den meisten Fällen am stehend-sedierten Patienten durchführen.

Iriszysten sind flüssigkeitsgefüllte, pigmentierte Bläschen im Bereich der Traubenkörner oder am Pupillenrand. Häufig stellen sie kein Problem für die Pferde dar, können aber ab einer gewissen Größe zu Sehbeeinträchtigungen sowie Reizungen an der innersten Schicht der Hornhaut (Endothel) führen. In diesen Fällen können sie mittels Punktion und Einsatz von Laserenergie verkleinert und verödet werden.

Umfangreichere Operationen in der vorderen Augenkammer werden in Vollnarkose durchgeführt. Dabei werden über einen tunnelförmigen, limbalen Zugang (Übergang von Aderhaut zu Hornhaut) verschiedene Instrumente in der vorderen Augenkammer eingesetzt. Zum Schutz vor dem Kollabieren des Auges und der Schädigung des hinteren Augenabschnittes wird ein Teil des Kammerwassers abgesaugt und durch Hyaluronsäure ersetzt. Mithilfe dieser Technik können auch größere Tumore, wie etwa Irismelanome, entfernt werden. Seltener kommt es zum Auftreten von Fremdkörpern in der vorderen Augenkammer, etwa durch ein Trauma. Auch sie können über einen getunnelten, limbalen Zugang (Übergang von Aderhaut in Hornhaut) mithilfe von Instrumenten entfernt werden.

Durch die Elektroretinographie wird die Funktionsfähigkeit der Netzhaut (Retina) überprüft. Darum ist sie immer angezeigt, wenn die Ursache einer Sehbeeinträchtigung durch Veränderungen im Bereich der Netzhaut vermutet wird oder der Augenhintergrund aufgrund von Trübungen im inneren Auge nicht hinreichend beurteilt werden kann. Beispielsweise ist die Ableitung eines Elektroretinogramms (ERG) sinnvoll bei equiner rezidivierender Uveitis (ERU), Netzhautveränderungen (Retinopathien), kongenitaler stationärer Nachtblindheit (CSNB) oder bei der Unterscheidung zwischen peripherer und zentraler Blindheit.

Für die Erstellung eines ERGs wird die Netzhaut mit Lichtblitzen stimuliert.

So entstehen elektrische Potenziale, die abgeleitet, gemessen und in einem charakteristischen Kurvenverlauf dargestellt werden können.

Die Durchführung erfolgt am stehend-sedierten Pferd.